下面为您提供一个详细的海鲜意大利面做法图解,包含关键步骤的图片描述和详细文字说明,即使是新手也能跟着做。

【海鲜意大利面】详细做法图解

这道菜的灵魂在于新鲜的食材和酱汁的融合,我们将以经典的蒜香番茄海鲜酱为例。

第一部分:准备食材

主料:

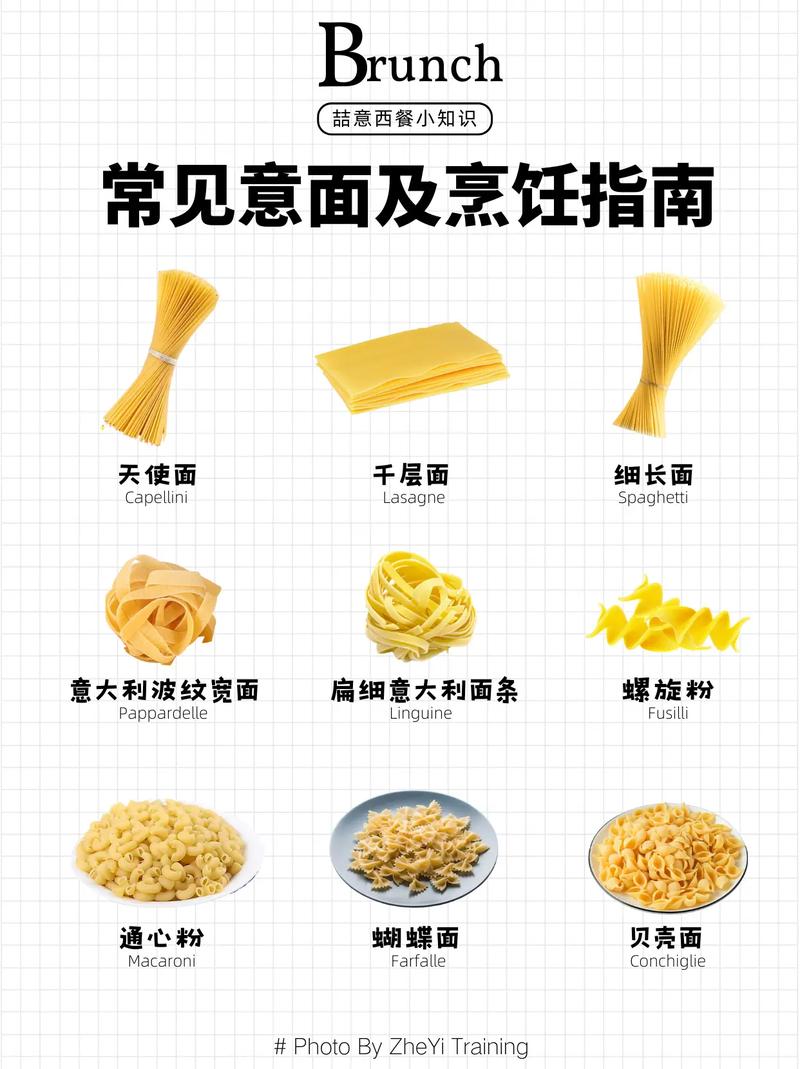

- 意面: 200克 (推荐使用直面 Spaghetti 或扁面 Linguine)

- 混合海鲜: 300克 (建议包含虾仁、青口/贻贝、鱿鱼圈,尽量选择新鲜的或急冻的)

酱料用料:

- 大蒜: 3-4瓣,切片

- 洋葱: 1/4个,切丁

- 番茄: 2个,去皮切丁 或 罐装番茄丁: 400克 (更方便,味道稳定)

- 白葡萄酒: 50毫升 (可选,但强烈推荐,能去腥增香)

- 橄榄油: 3汤匙

- 黄油: 1小块 (约15克)

- 帕玛森芝士: 50克,擦碎

- 新鲜欧芹: 一小把,切碎 (用于装饰)

调味料:

- 盐: 适量 (用于煮面和调味)

- 黑胡椒: 现磨的为佳

- 辣椒片: 少许 (可选,增加微辣风味)

第二部分:制作步骤图解

准备工作 - Mise en Place

这是专业厨师的秘诀,能让你在烹饪过程中从容不迫。

-

处理海鲜:

- 虾仁: 解冻后,用牙签挑去虾线,用厨房纸巾吸干水分,撒上少许盐和黑胡椒,备用。

- 鱿鱼: 清洗干净,在表面划上十字花刀(这样更容易卷起),切成圈状。

- 青口: 如果是新鲜的,用刷子刷干净外壳;如果是冷冻的,提前解冻。

-

准备蔬菜:

- 大蒜切片,洋葱切丁,番茄去皮切丁(或直接使用罐装番茄丁)。

- 新鲜欧芹洗净,切碎备用。

图解示意:

想象你的料理台上摆好了所有切好的食材:一盘虾仁鱿鱼,一碗海鲜,一碗洋葱蒜蓉,一碗番茄丁,还有备好的调料,这样,下一步你就可以专心烹饪了。

煮意面

这是最关键的一步,煮面的水一定要“咸如海”。

- 在一大锅中加入足量的水,大火烧开。

- 水开后,加入一大勺盐(水尝起来应该是咸的)。

- 放入意面,按照包装上的说明时间减去1-2分钟来煮(因为后面还要和酱汁一起煮)。

- 关键技巧: 在煮面的最后1分钟,用杯子从锅里舀出一杯面汤备用,这个富含淀粉的面汤是让酱汁浓稠挂壁的“秘密武器”!

图解示意:

一锅滚烫的盐水,意面在沸水中翻滚,逐渐变得柔软,旁边放着一杯清澈的面汤,准备就绪。

烹饪海鲜酱汁

- 炒香蒜和洋葱: 在一个大的平底锅或深煎锅中,用中低火加热橄榄油和黄油,放入蒜片和洋葱丁,慢慢煸炒,直到洋葱变软、散发出香味,且蒜片呈金黄色(注意不要炒糊)。

- 加入番茄: 倒入番茄丁,转中火翻炒,如果用罐装番茄,可以稍微用铲子压碎一些,加入少许盐、黑胡椒和辣椒片,煮约5-8分钟,直到酱汁略微浓稠。

- 烹入酒精: 倒入白葡萄酒,用木勺刮一下锅底,将焦香的味道释放出来,大火煮至酒精味挥发,酱汁再次沸腾。

- 烹饪海鲜:

- 先放入鱿鱼圈和青口,它们需要更长的时间,盖上锅盖,煮约3-4分钟,直到鱿鱼卷曲,青口开口。

- 打开锅盖,放入虾仁,快速翻炒1-2分钟,直到虾仁变色卷曲(不要煮老!)。

- 如果锅里的酱汁太干,可以加入之前预留的1-2勺面汤。

图解示意:

锅中是金黄的蒜蓉和洋葱,加入番茄后变成红亮的酱汁,倒入白葡萄酒时酒精蒸汽升腾,接着是不同种类的海鲜依次下锅,颜色变得丰富,香气四溢。

融合

- 捞出意面: 在意面煮好后,用夹子或漏勺直接从锅中捞出,放入正在烹饪海鲜酱汁的平底锅里。不要沥干所有水,带一点点面汤过去。

- 快速翻炒: 开中高火,快速翻炒意面和酱汁,让每一根面条都均匀地裹上红亮的酱汁。

- 加入芝士: 关火,加入一半的帕玛森芝士碎,继续快速翻炒,芝士会融化并让酱汁变得更加浓稠顺滑,如果觉得太干,可以再加一点面汤。

图解示意:

金黄的意面被“扔”进红亮的酱汁锅中,厨师用夹子或锅铲快速地将它们混合在一起,酱汁紧紧地包裹住每一根面条,闪闪发光。

装盘与装饰

- 将拌好的海鲜意面盛入预热好的深盘中。

- 在顶部撒上剩余的帕玛森芝士碎。

- 撒上新鲜的欧芹碎,欧芹的清香能提升整道菜的层次感。

图解示意:

一盘色彩诱人、热气腾腾的海鲜意大利面被端上桌,酱汁浓郁,海鲜鲜嫩,点缀着翠绿的欧芹和金黄的芝士,看起来就让人食欲大开!

小贴士:

- 海鲜选择: 尽量选择新鲜的海鲜,如果使用冷冻海鲜,一定要彻底解冻并吸干水分,否则会影响口感。

- 酱汁浓稠度: 面汤是灵魂!如果酱汁太稀,一定要用面汤来调整,而不是用水。

- 不要过度烹饪: 海鲜非常容易老,尤其是虾仁,一旦卷曲变白就立刻出锅,否则会变得又老又柴。

- 风味升级: 可以在炒蒜的时候加入一小撮红葱头,味道会更香,或者在最后淋上几滴柠檬汁,增加一丝清新的酸味。

希望这份详细的图解能帮助你成功做出美味的海鲜意大利面,祝您用餐愉快!